道具を揃えたらいよいよ絵を描く楽しみの時間ですね。

どんな描き方をするのかな?どんな描き方があるのかな?と思いますよね。

ここでは、アクリル絵の具で描くときの代表的な技法について、その種類と基本的な描き方について紹介します。

筆使いの技法

トールペイントには色々な技法がありますが、まずはトールペイントで使う筆使いの技法についてまとめました。

ストローク

ストロークとは一筆書きです。平筆や丸筆を使って描きます。

ストロークにはカンマストローク、Cストローク、Sストロークがあります。

ストロークは、ボーダー模様やスクロール模様など様々な装飾をするのに欠かせないものです。

丸筆のストローク

筆にたっぷり絵の具を取り、静かに筆をおろし、ストロークの頭部分が尖らず丸くなってからすーっと筆を持ち上げるようにして抜きます。書道で書く「う」や「す」の払うところと同じ感じです。

ストロークの頭の部分がとがったり、筆をべったり置いたり、筆全体をストロークのラインに沿って回したりすると失敗例(写真中央)のような形になってしまいます。

カンマストロークだけでも可愛い作品が作れますよ。(写真右)

一筆書きの作品は、ヨーロッパのアッセンデルフトやヒンデローペンなどのフォークアートで多く使われています。

平筆のストローク

Cストローク(右上)Sストローク(右下)

平筆でのストロークは、筆先を45°くらいに置いてから、筆を回さず、置いた角度のままスーッと抜いて描きます。

CストロークとSストロークを使って平筆のストロークだけでも作品作りが楽しめます。(写真中央・右)

サイドロード/ダブルロード/バック・トゥ・バック

平筆で使う技法にサイドロード/ダブルロード/バック・トゥ・バックの3通りの技法(描き方)があります。トールペイントの描き方といえばこれ!というほど特徴的な筆の使い方です。とても合理的な描き方でこれがうまくなると作品の出来も大きくアップします。

平筆の筆先を整えて、半分だけ絵の具をつけてパレットの上でなじませて描く技法を「サイドロード」と言います。この半分だけ絵の具をつけて、筆の中でグラデーションを作るやり方は、影を入れたりハイライトを入れたりする時に、必ず使うものでトールペイント独特の技法です。(写真左上)

平筆に2色の絵の具を半分づつ付けて2色のグラデーションを作って描く技法を「ダブルロード」と言います。(写真左下)

「サイドロード」を背中合わせに描く技法を「バック・トゥ・バック」と言います。(写真右)リボンなど中心部分が光っているものを表現する時に使います。

サイドロードは絵具の取り方、量、動かし方などなかなか上手くいかない難しいものです。サイドロードする前にサイドロードする箇所を少し湿らせたり、メディウムを使ったりすると上手くいくようになります。また、筆の状態が悪い時もうまくいきません。毛先のきれいな筆で描いてくださいね。

メディウムについてはこちらをご覧ください。

スポンジを使う技法

スポンジング

スポンジングは、言葉の通り、スポンジを使って叩くことを言います。

スポンジは海綿やイエロースポンジなどを使います。

1色をスポンジにとって叩き、スポンジは洗わず2色目をさらに取って上からたたき、3色目4色目と同様に重ねて叩いていきます。

右の写真はスポンジングで作品のフレーム(枠)を仕上げたものです。まず暗いグリーンをたたいて、上から明るいグリーンを叩いて仕上げたものです。

薄く描く技法

アクリル絵の具は水で薄めることができるので、水彩画のように描くこともできます。薄めた絵の具で描くことを「ウォッシュ」といいます。

ウォッシュとペン&インク技法

ウォッシュとは、絵の具を水で薄めた状態のことを言います。

薄めた絵の具を筆に付け、キッチンペーパーや古タオルで水分だけを少し取ってから描きます。

この技法は、ペン&インク技法のベース塗りにも使います。ウォッシュで塗った後、輪郭をペンやインクで書く技法です。ペンは0,01などのピグマペンがおすすめです。

右の写真のように、平筆のダブルロードで描いた薔薇とペン&インク技法で描いた薔薇を組み合わせて作品作りもできます。

その他の技法

作品をより魅力的に表現するための技法も様々あります。背景に使ったり、フレームに使ったりすることで作品の幅が広がります。ここでは代表的なものについて記します。

アンティーキング

アンティーキングは、アンティーク風になるように作品の上からアンティーク調の色を乗せることを言います。

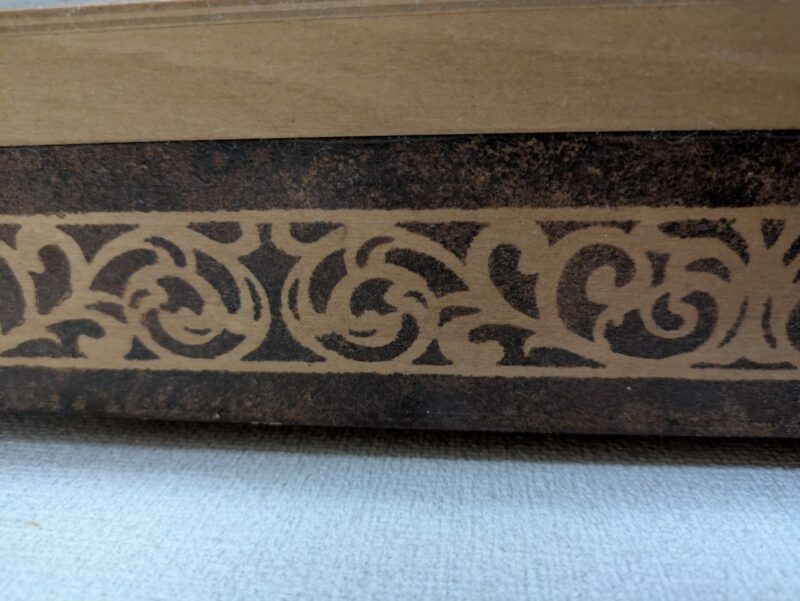

右の写真のように、フレームの模様に入れたちょっと暗く汚れたようになっている部分がアンティーキングしたものです。

古びた感じに仕上げる技法です。

クラックル

クラックルとはひびわれ効果のことを言います。

クラックル剤を塗って、上からアクリル絵の具をのせてひびが入るものと、クラックル剤そのものがひび割れるものがあります。

クラックルを入れた上に絵を描く場合もあります。

アンティークな雰囲気を作るのに用いることが多い技法です。

クラックルをした上にアンティーキングをして更に古っぽさを表現することもあります。

スパッタリング

スパッタリングは、絵の具を弾き飛ばして細かな点々をちらして、雪や星があるようにみせたりするものです。また和風の背景に散らすこともあります。 スパッタとも言います。

スパッタリングは、筆や古歯ブラシなどに絵の具をつけて、弾いてつくります。

右の写真でサンタの下、木々の上に細かな点々が見えますが、これがスパッタリングをしたものです。

木目模様

疑似木目(まさ目や年輪)やストライプ模様を「ウッドグレイニングツール」や「ラバーコーム」を使って表現したものです。

見本は背景に入れていますが、縁回りなどにわざと入れるのも面白いかと思います。

溝などのないフラットな素材に、通常の下準備をして下地の色を塗ります。その後、下地の色とは違った絵具:クレイスターメディウム=1:1(しっかり混ぜたもの)を下地の上全面に塗ります。この時厚く塗る必要はありません。

端から端へ向かって、最初に取っ手を立ててラバ―面を押し当て、スライドさせながら取っ手の角度を変えて(立てたり寝かしたり)進めていきます。この作業は乾かない内にやります。また、移動スピードが遅いと失敗する傾向があります。その時はすぐにふき取り最初からやり直してください。

浮き出し模様

素材に通常通りのベースコートをして絵具を塗った後、モデリング剤とステンシルシートを使って模様を入れることで立体的な模様が作れます。

モデリング剤は白いので白い模様のままにしたい時は上から絵の具は塗りません。

見本は、モデリング剤を乾燥させた後さらに絵具を塗りアンティーク剤をかけたものです。

ステンシル

ボーダーシールやレースペーパーなどを使って、下の絵の具と違う色の絵の具で上からスポンジングして模様を作ったものです。

シールやレースの模様にしたい色が下地の色になります。

100均などのキラキラの穴の開いた模様シールも使えます。

シルクスクリーン

近年かなりの数のシルクスクリーンが発売されています。そのシートを使って模様を入れて背景にしたり、見本のように箱の側面に模様を入れたりすりことができます。

シルクスクリーンメディウムを使えば好みの絵の具と混ぜて使うことができます。近年ではメタリックの専用ペイント「シルクペイント」が発売されたり、最初から色のついたシルクスクリーン用の絵の尾久も発売されています。

シルクスクリーンとステンシルに関してはこちらもどうぞ。

スモーキング

ススで大理石模様のような背景を作ることです。

通常通りの下準備をして背景の色が乾いた後、ろうそくの火をスプーンなどの金属にあててススを出し、そのススを素材に当てるとスモーク模様ができます。マットフニッシュスプレーをかけて定着させてから絵を描きます。

まとめ

基本の技法にまとめた様々なストロークやサイドロードなどは、練習を繰り返して身に付けるしか上達の早道はありません。お習字などと同じと思ってくださいね。

また、その他のさまざまな技法は、自分がどんな作品を作りたいのかで必要な道具も変わります。いろんなやり方に挑戦してトールペイントの世界を思う存分楽しんでくださいね。

コメント