素材の下準備では、サンディングしてトレーシングペーパーに図案を写して素材に図案をトレースします。その時に必要な《サンディング》と《トレース》について、その道具や使い方など詳しく記していきます。

サンディング

サンディングは下準備をするときばかりでなく、作品の仕上げにも仕上げ用サンディングをすることがあります。

下準備のためのサンディング

サンディングの目的は、素材の凸凹を平らにして絵具やメディウムの定着をよくすること、また作品の仕上がりをきれいにするためです。

木製をサンディングする時は必ず木目に沿ってサンディングしましょう。

金属などは円を描くようにサンディングします。

粉を拭き取った後、手のひらで表面を触った時に引っかかりのないすべすべした感じになるようにサンディングします。

サンディングの種類別にまとめますので、目的に合ったものを選んで使用していただければと思います。

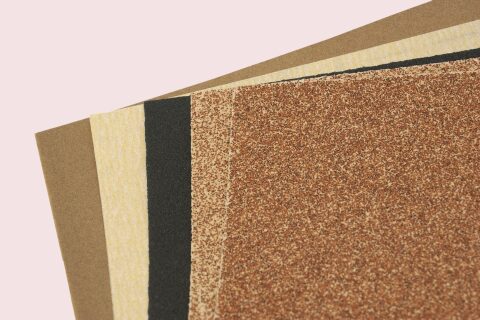

紙サンドペーパー

ホームセンターなど身近なお店でも手に入るサンドペーパーは、号数によって目の細かさが違います。号数が大きくなるほど細かい目になります。

トールペイントでは通常#400を使います。素材の表面が荒い時はもう少し粗目のペーパーにしたり、逆にすでに表面がきれいな素材の時は細かい目のペーパーを使ったりします。素材の状態によって使い分けが必要です。

サンディングパッド

やや粗めのサンドペーパーを、やや硬めのスポンジパッド状にしたもの。表と裏側で#100と#220の目の粗さになっています。楕円形のものや長方形のものがあり手になじみやすく使いやすいです。

粗目ですので、表面がざらついた素材に向きます。

サンディングフォーム

硬めのスポンジにサンドペーパーが張り付いていて、しっかり手につかんでサンディングができるので磨きやすいツールです。

表裏で中目と細目になっています。

角があるので箱の中など手早くサンディングができ、古くなったら、紙サンディングペーパ―を巻き付けて使うこともできます。

タッククロス

サンディングするものではなく、サンディングした後の木の粉をしっかりふき取ってくれるクロスです。

素材に木の粉や粉じんが残っているときれいにペイントできないので、これで取り除いてください。

また、サンディングした素材を叩いて粉を落とすと粉が周りに散らばりますので、これがあると拭き取るだけなので便利です。

粘着性があるので、細かいほこりや粉を取ってくれます。

必ず袋に入れて収納してください。また、洗うと粘着力が落ちるので、洗いません。粘着力が落ちたら新しいものと交換します。

仕上げのサンディング

超細目のサンディングペーパー(耐水サンドペーパー)

ペイントが終わった後の作品やニスをかけた後の筆目(刷毛目)をなくしてきれいな表面にする時に使います。

ペーパーに水を少し付け、小さな円を描くように優しく磨きます。すると水が白く濁ってくるので柔らかい布で拭き取ります。

強く磨いたりすると絵やニスがはげることがありますので、注意して作業してください。またニスのかけ方が少ない時にサンディングするのも危険です。

レジンやポリマークレイの研磨にも使用できます。

スーパーフィルム

耐水サンドペーパーよりも非常に細かい#1000以上の特殊研磨フィルムシートで、最終仕上げに使用します。フイルム状になっているので破れにくくコーナーの研磨にも適しています。

使い方は耐水サンドペーパーと同じです。

転写紙

図案をトレーシングペーパーに転写したら、素材に転写紙を挟んで転写します。その転写紙も様々な種類があります。せっかく写したのに見えにくいとか濃すぎて消えにくいなど、転写紙には頭を悩まされることも多いかと思います。

転写紙の種類と特徴使い方などを知り、自分に合ったものを選ぶようにしてくださいね。

水で消えるタイプ

チャコペーパー

紙・布・木・合成樹脂・プラスチック・ガラス・陶器・金属などいろいろなものに使用できます。水で消えますが、時間がたつと消えなくなります。また熱を加えると(ドライヤーをかけるとか)消えにくくなります。

消えにくい時は、湿した布をそっと押し付けるようにしてみてください。ごしごし擦ると絵が消えることもありますので要注意です。

サーラル転写紙

ワックスフリーでべとつかず、どんなタイプの表面にも転写でき、インクや絵の具を重ねてもはじくことがありません。とてもくっきりと転写できますが、触ったところ(手や腕のふれた所)も転写紙の粉が付くことがあります。

転写した線は消しゴム・ねり消し・水で消えます。ただ素材によっては拭き取りできないものもあります。また転写後2週間以上放置しておくと消せなくなる場合があります。

注意点

水で消えるため、湿度の高い所に置いておくとせっかく写した図案が消えたり薄くなって見えにくくしまうことがあります。

作業の手順をよく確認して、消えてほしくない図案は最初から転写せず、転写する所と転写しない所を考えながら作業を進めていきましょう。

水で転写のラインを消すときは、必ず絵の具が完全に乾いてから消すようにしてください。乾かない内に転写のラインを消そうとすると、ペイントした部分まで消してしまうことになります。これはあまりに悲しいことですよね。十分気を付けてくださいね。

水で消えにくいタイプ

グラファイトペーパー

木炭紙タイプの転写紙です。消しゴムで消えます。消しゴムは普通に使う消しゴムでもいいですし、トールペイント店で販売されている「けしけしくん」もよく消えます。

消しゴムでも消えないときはオイルペイントで使う《ペイント薄め液》を使うと消えます。

自分がもっているのはどちらかわからないとき

転写紙もいつの間にか増えて、どっちがどっちなのかわからなくなりますね。

そういう時は、自分の指に水を付けて転写紙をこすってみてください。(端のあまり使わない所で)

転写紙はどうなりましたか?

擦ったところの転写紙がはがれたら《水で消えるタイプ》です。

剥げずに水をはじいたら《水で消えないタイプ》のグラファイトペーパです。

転写紙で図案を転写する時のポイント

素材に転写紙を使って図案を転写する時、まず印刷物を転写し、次に素材に転写するわけです。つまり2段階の転写が必要で、そのあいだで微妙に図案がずれるのは当たり前です。

転写(トレース)する前に

図案そのものがずれている(歪んでいる)こともよくあります(特に海外のもの)。特にスティルライフ(静物画)など花瓶やカップなどは多いですね。

図案そのものがゆがんでいるように見える時、特に人工物は左右対称であることが多いので、自分で中心線を引き直して左右対称になるように図案を修正する(作り直す)必要があります。

転写(トレース)する時

図案を転写(トレース)時

トレーシングペーパーに図案を転写する時は、コピー機にかけて図案をコピーするのもいい方法だと思います。

自分の手で転写するのは素材に転写する時だけなので、ズレも軽減されます。

コピー機用の厚手のトレーシングペーパーを使えば図案のコピーが簡単にできます。

素材に転写する時

素材に転写する時にスタイラスを使いますが、筆圧をかけると素材(木製)に溝ができて、溝の中に転写紙の色が入り込んでしまうことがあります。そうなると絵具も乗りにくく、トレースの後も消しにくい状態になりますので、転写の時は筆圧をかけすぎないように気を付ける必要があります。

また、例えば人を描くとき、顔は肌色を塗ってから目鼻口を描きますよね。また服の模様は服の色を塗ってから描きますね。なので最初に転写をする時は、ぬり分けに必要な線だけを転写して模様や細部は転写しません。

目鼻口や服の模様などは絵の具が乾いた後に転写します。または、図案を細部まで転写せず、チャコペンシルやトレースペンなどを使って下書きをするのもおススメです。

これは、例えば顔の肌色を塗った時に少しだけ図案より広めに塗ったり、少しだけずれて塗ってしまうと、図案の目鼻口を転写したら「なんか変!」「ずれた!」となることが多いからです。

微妙な輪郭の違いが目鼻口を置いたときにしっくりこなくなるのはよくあることですので、細部に関しては、転写するよりチャコペンなどを使って納得のいく顔を下書きしてから描くのがおススメです。

スタイラスを使って図案を転写していると、どこまで転写したかわからなくなりますね。そういう時は、図案の色とはっきり区別できるような色のボールペンで転写するのもアリです。

コピーしたり最初に図案を転写するのは黒い色がほとんどだと思いますので、赤や青のボールペンはよく見えてどこまで転写したかわかりやすいですね。

絶対スタイラスを使わないといけないということはありませんので、試してみるのもいいのではないでしょうか?ただ、ボールペンの先が太い時や細すぎる時は筆圧には気を付けてくださいね。

まとめ

サンディングとトレースと言っても、様々な種類とそれぞれの特徴があります。

下準備だけではなく、絵を描き進める時にも、さらに仕上げの時までも影響することがある必要な重要なものです。

自分の目的と使いやすさで選んでいただいて、楽しい思った通りの作品作りのお役に立てればと思います。

コメント